…

Publié le 8 Janvier 2008

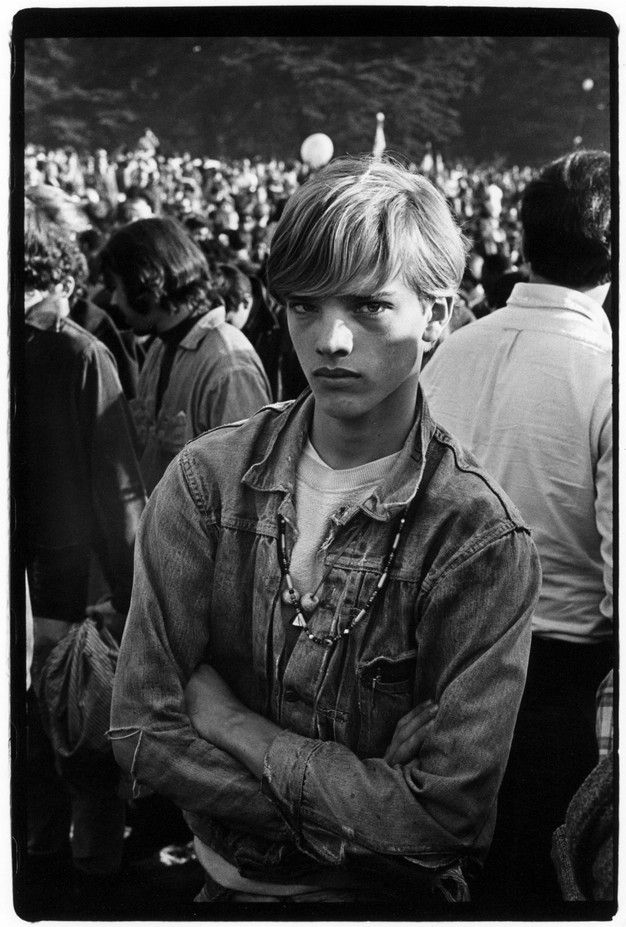

William Gedney San Francisco 1966-1967

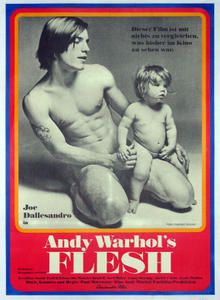

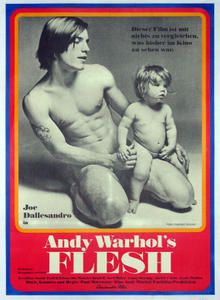

Joe Dallesandro

La première fois, il me semble que j’avais suivi beaucoup plus gravement, peut-être bien même au 1er degré, la tragédie du «docteur Graves » devenu monstre contagieux, de plus en plus affaibli et rejeté par tous.

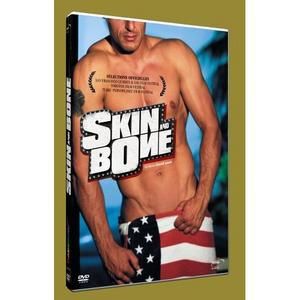

La principale est l’autorité cinématographique de Jean Douchet qui présente Skin and bones (1996) comme film d’ouverture d’un cycle Parcours secret de l'homosexualité au cinéma au cinéma du Pantheon.

Rigolo ? Ça l’est pour eux comme pour nous seulement au début du film (euphorisant comme les premières prises de drogues dans Requiem for a dream). Car en effet, une agence qui propose à la clientèle la réalisation de tous ses fantasmes pourvu qu’elle soit disposée à y mettre le prix, mène inexorablement le film sur des territoires bien plus sombres, celui d’une activité forcément dangereuse, loin des provocations ironiques de Hustler White.

L’interminable liste des scénarii numérotés que propose l’agence, son côté Sadien (comme une litanie de combinaisons), amuse pour vite créer un malaise et finir par devenir carrément angoissante au fur et à mesure des déboires des jeunes gens.

Ce qu’on voit aussi, ce sont des garçons prématurément broyés par l’immoralité d’un monde d’argent roi, dans lequel ceux qui le possèdent (ou qui permettent d’y accéder), transforment en marchandises tous les autres qui sont prêts à tout pour en avoir afin d’exister.

Skin and bones ? Ceux qui n’ont que leur « carcasse » à échanger ? Ceux à qui il n’est laissé que la « peau sur les os » ?

Poison

Parce qu’il n’y a pas de BO du film sur ces images de Velvet Goldmine, j’ai pensé au Bowie « Glam rock » puis à Crazy

Bob Dylan, le chanteur, ça n’a jamais été mon truc, alors un film sur la mythologie Dylan, il n’y avait pas de raison que ça me captive beaucoup plus !

Sauf que I'm not there est réalisé par un cinéaste dont j’ai aimé tous les films depuis la découverte de son Poison en 1991.

En attendant donc d’aller voir ce dernier Todd Haynes, j’ai profité de la programmation de Poison aux 13e rencontres internationales de cinéma à Paris pour y entraîner Gabriel.

Même s’il ne me l’a pas dit, je crois que mon compagnon n’a pas vraiment compris, après la projection, mon insistance à vouloir lui faire braver le froid de ce dimanche soir, veille de reprise du travail.

En fait, moi-même, je n’ai pas retrouvé ce qui m’avait tant chamboulé.

Joe Dallesandro

Poison est construit par le montage de trois "histoires" de "style" très différent : « Hero », « Homo » et « Horror ».

Si l’évocation de l’univers de Genet (« Homo ») demeure très forte (c’est la seule partie qui a plu à Gabriel), j’ai regardé un peu distraitement, mais sans déplaisir, «Hero » (l’enquête par interviews au sujet d’un enfant qui a tué son père puis s’est envolé par la fenêtre).

La surprise vint en fait d’« Horror » dont je n’ai perçu cette fois-ci que le côté pastiche du film d’horreur, voire même parodique :

Un certain "docteur Graves" a découvert le secret scientifique des pulsions sexuelles, mais il avale le breuvage magique, et devient un monstre sexuel, de surcroît contagieux. Tout ça finit très mal pour lui et sa laborantine qui l'aime d'amour fou.

La première fois, il me semble que j’avais suivi beaucoup plus gravement, peut-être bien même au 1er degré, la tragédie du «docteur Graves » devenu monstre contagieux, de plus en plus affaibli et rejeté par tous.

Il est vrai que les temps ont changé. J’étais alors venu voir ce film seul, dans cette salle proche du bd Raspail. Je devais encore traîner ma croix du célibat et de la frustration sexuelle /affective concomitante. A l’époque, le sida était une maladie dont on mourrait de manière certaine : les trithérapies qui ont transformé le sida en maladie chronique pour ceux qui peuvent en bénéficier et les supporter, n’existaient pas encore.

Pas de quoi baisser la garde, mais peut-être cela faisait-il la différence ?

Si Elisabeth et Sylvie n’était pas venues dîner le samedi soir, j’aurais aimé demander à Todd Haynes qui était présent à la projection du samedi, s’il avait bien été dans son intention d’évoquer dans « Horror » l’horreur du sida (l’allusion paraît évidente, pourtant elle n’est pas évoquée dans les rares sources trouvées sur Internet).

Dans l’affirmative, j’aurais également pu lui demander si le genre (pastiche ou parodie du film d’horreur) avait été un choix évident (l’humour noir du désespoir ?). Enfin, j’aurais été curieux de vérifier si le sida avait aussi, du moins en partie, inspiré son film Safe (1996), même si l’histoire ne l’évoque jamais.

Todd Haynes a dédié le film « I’m not there » à Jim Lyons, son compagnon, décédé durant le montage du film, ... des suites du sida.

William Gedney Stonewall riot anniversary 1978

A propos de Dylan, pour ceux qui ont du temps à perdre avec les générateurs : http://www.dylanmessaging.com/create,

Skin and bones

Bruce of L.A. Joe Dallesandro

Sans Darek, nul doute que ce film serait passé à la trappe. Comme il est projeté un soir de semaine et que le thème ne s’annonce pas d’une très grande originalité, je traîne un peu la patte et essaie d’obtenir quelques garanties.

La principale est l’autorité cinématographique de Jean Douchet qui présente Skin and bones (1996) comme film d’ouverture d’un cycle Parcours secret de l'homosexualité au cinéma au cinéma du Pantheon.

L’intitulé du cycle m’évoque The celluloïd closet, traque de l’indicible/invisible homosexualité dans le cinéma d’Hollywood de jadis.

Une chose est sûre, le décryptage du film d’ouverture du cycle ne nous donnera pas la migraine : il y est question des (més)aventures de garçons de Los Angeles rêvant de devenir acteurs mais qui en attendant font le tapin.

Un tel pitch fait inévitablement penser au Hustler White de Bruce Labruce et Rick Castro, sorti... la même année, en 1996. Coïncidence, d’après Everett Lewis : « L'ensemble de ce projet a pris beaucoup plus de temps qu'il ne l'aurait dû. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de film sur les prostitués masculins, alors que maintenant c’est devenu un genre à part entière. »

Personne ? Sur la place de Los Angeles. ? En 1992 sortait My own private Idaho de Gus Van Sant précédé en 1968 de Flesh de Paul Morrissey, produit par Andy Warhol.

A Los Angeles, attendant un contrat hollywoodien plus qu'hypothétique, trois postulants comédiens entrent dans un réseau de garçons livreurs de leur corps, sans état d'âme, et trouvant même cela plutôt rigolo. Ils s'abritent derrière leur espérance et, comme se définit le plus vétéran des trois : "Je ne suis pas une pute, je suis un acteur, je vends du fantasme."

Rigolo ? Ça l’est pour eux comme pour nous seulement au début du film (euphorisant comme les premières prises de drogues dans Requiem for a dream). Car en effet, une agence qui propose à la clientèle la réalisation de tous ses fantasmes pourvu qu’elle soit disposée à y mettre le prix, mène inexorablement le film sur des territoires bien plus sombres, celui d’une activité forcément dangereuse, loin des provocations ironiques de Hustler White.

L’interminable liste des scénarii numérotés que propose l’agence, son côté Sadien (comme une litanie de combinaisons), amuse pour vite créer un malaise et finir par devenir carrément angoissante au fur et à mesure des déboires des jeunes gens.

Ce qu’on voit aussi, ce sont des garçons prématurément broyés par l’immoralité d’un monde d’argent roi, dans lequel ceux qui le possèdent (ou qui permettent d’y accéder), transforment en marchandises tous les autres qui sont prêts à tout pour en avoir afin d’exister.

Skin and bones ? Ceux qui n’ont que leur « carcasse » à échanger ? Ceux à qui il n’est laissé que la « peau sur les os » ?

Skin and bones, un film marxiste-féministe? :=)

Si Gab n’avait pas eu faim, j’aurais volontiers écouté ce que Jean Douchet (et un public averti) pouvait dire de ce film réussi.

C’était une première projection en France pour un film disponible en DVD.

Sur le même thème depuis : Twist de Jacob Tierney et Adrienne Stern (2005)

En anglais

http://www.everettlewisfilms.com/ (filmographie et résumés)

Pour le charme de Joe Dallesandro

Flesh Morrissey (extrait en VO non sous-titrée)

Flesh Morrissey (extrait en VOST)

/image%2F1181267%2F20140809%2Fob_64ae99_small-typogenerator-1203332802.jpg)